减持新规倒逼私募回归本源 长期价值创造意义突显

证监会日前发布《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(以下简称“减持新规”),从减持数量、减持方式以及信息披露等方面对上市公司股东的减持股份行为作出要求。新规出台就立即引起热议。

支持者认为,证监会的良苦用心可昭日月,结合刘主席到任后一系列其他政策如IPO提速、再融资、并购重组新政,我们可以这样理解:证监会鼓励上市直接融资,但融到钱了后,就要脚踏实地干主业,不要总想着再去圈钱、蹭热点,不要把股市当做提款机,上市了就别着急走,干好主业带领广大散户朋友们一起致富,实现共同富裕。而批评的声音则认为,“减持新规”伤害了二级市场的流动性,是自国有股流通以来的倒退。此外,还有不少热心人士替所涉各类机构及主体支招,比如交叉代持、化整为零(降低持股比例)等,不可不说用心良苦。

但是,无论你是支持还是批评,“减持新规”终究是已经到来,今天冠汇君就来带你好好认识一下新规的种种前世今生。

前世

一 、老规矩(2015年7月8日以前)

具体法规和适用内容较多,以下为简单粗暴的总结:

1、公开发行前的已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让。2、IPO申请时,控股股东和实际控制人应当承诺:自股票上市之日起36个月内不转让 。3、“锁价定增”股份锁定36个月,“竞价定增”股份锁定12个月。4、董监高所持本公司股份:上市交易之日起一年内不得转让,任职期间每年转让不得超过其所持有本公司股份总数25%,离职后半年内不得转让。5、禁止大股东、董监高“短线交易”(6个月内反向交易)。6、禁止大股东、董监高“窗口期”(即影响股价的敏感信息发布前后的特定时间)买卖本公司股票。

二 、新政策1.0(2015年7月8日-2016年1月8日)

新政策1.0不需要简单粗暴的总结,因为他本身就是一个简单粗暴的行政命令,就以下3点:

1、自2015年7月8日起6个月内,上市公司大股东及董监高不得通过二级市场减持。2、近6个月内减持上市公司股票的大股东及董监高应主动增持,增持金额不低于其累计减持金额的10%。3、鼓励大股东及董监高增持。特事特办!“短线交易”、“窗口期”、“爬行增持”什么的,都不是事!

新政策 1.0只是2015年股灾时期的一个应急方案,只有6个月的寿命,因此在6个月后证监会颁布了新政策 2.0,新政策1.0也就此作古。

三、 新政策2.0(2016年1月9日-2017年5月26日)

还是简单粗暴的总结:

1、自2016年1月9日起,大股东此后任意连续3个月内通过集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。2、大股东通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划。3、大股东减持其通过二级市场买入的公司股份,不适用前述减持预披露和减持比例限制等相关要求。

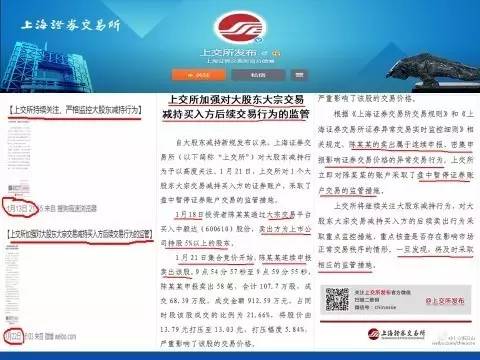

请注意,这里有一个大漏洞:大宗交易。因此,大股东只要找一个马甲先做一笔大宗交易,然后就可以不受限制地集合竞价卖出,即所谓“过桥减持”。聪明的大股东很快就发现了这个漏洞,因此在新政策2.0颁布还不到10天,就出现了以下这一幕:

以上案例中,上交所的依据是“异常交易行为”,但大股东只要注意下减持节奏,交易所就很难抓到把柄了。

这样被动的局面下,出台一个新的完善的规定就很有必要了,同时金融行业风险聚集问题越来越严峻,国家决策层已经定下了治理金融市场乱象、化解金融行业风险的基调。在这样的背景下,“减持新规”登场,新政策 2.0也就同时作废告别舞台。

今生

减持新规的变化大致包括以下方面:

1、扩大覆盖对象:适用范围从大股东和董监高,扩大至大股东以外的股东,减持所持有的公司首次公开发行前股份、上市公司非公开发行股份。2、修改减持比例限制:大股东减持或者特定股东采取集中竞价减持的,在任意连续90日内减持总数不得超过公司股份总数的1%……3、修改大宗交易“过桥减持”条款:大股东或或股东通过大宗交易减持公司IPO前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。4、控股股东集中竞价减持应提前报告:上市公司控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员拟通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告减持计划,并予以公告。5、增加董监高的减持预披露要求,从事前、事中、事后全面细化完善大股东和董监高的披露规则。6、新增董监高减持限制:董监高在任期届满前离职的,应在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过公司总股本的25%;离职后半年内,不得转让股份。7、交易所有权采取限制交易等措施。

市场影响

一、锁定期延长,投资前移

证监会指出,此次修改减持制度是在充分总结前期经验,并保持现行持股锁定期、减持数量比例规范等相关制度不变的基础上,结合实践中出现的新情况新问题,对现行减持制度作进一步的调整和完善。

华南区一位私募人士认为,过去两三年,上市公司的大股东、董监高等高管,为了实现减持各尽其能,甚至通过辞职、大宗交易等方式规避监管,减持新规部分地堵住了不合理的减持方式。

此外,新规增加了对股东减持IPO、定增前股份的减持限制,锁定期满后,减持数量必须符合交易所比例限制。同时,新增合并计算要求。

不可否认的是,减持新规对定增市场的影响最为明显。“定增原本的期限为一年到一年半,但减持新规把时间延长了至少半年至一年,其不确定性有所升高。”某专业人士分析称。

某知名基金研究中心有关人士指出:“未来,定增产品更需要着重于企业的内生性增长,而不再是通过财务投资或并购重组获取天然的套利空间,这也符合当前监管希望资金‘脱虚向实’的大方向。”

其次,Pre-IPO基金也受到一定影响。减持新规对Pre-IPO基金的减持时间,至少延迟了一年左右,对其退出有一定影响。

上述基金研究中心人士则认为,很多长周期股权产品在项目退出时,本就采取锁定期结束后两年内每年分批减持的策略,现在新规出来后,只不过是将原来的分批减持计划明确按照分季度减持,整体影响是可控的。

“受新规影响最大的是那些投资标成本较高、质地一般,单纯博IPO一、二级市场估值差价套利的股权基金。”

专业人士强调,目前来看,锁定期安排对存量基金的惠及面比较窄。如若政策一直延续、执行下去,有稳定的预期,预计未来很多PE机构会根据政策进行调整,由此惠及面将不断扩大。

有预计表明,减持新规实施之后,除了定增业务可能出现较大萎缩,私募业务的调整方向或将(投资阶段)前移。

二、从定增转向Pre-IPO

减持新规之前的一段时间里,Pre-IPO基金相当火爆。这意味着有不少基金要针对减持新规而做出调整。

据媒体报道,有不少私募基金最近已经改变策略,业务重点逐渐从A股定增项目转向寻找优质的拟IPO项目,准备“重仓”杀入。

有私募人士表示,目前Pre-IPO项目资产端的价格虚高。一些有想象空间的项目,甚至会出到30倍PE,这样就演变成,投资机构认为企业只要有机会IPO就会投。从长期来说,不利于行业的发展。“反过来,一级市场的企业主,对自身的要价也提高了,导致他们没法安心做实业,只把上市作为终点。”因此上述人士预计,未来Pre-IPO投资基金的数量和规模都会有所下降。“在新规倒逼之下,一级市场的项目价格会理性回归。”

冠汇世纪: 做价值投资的坚守者

对于监管层出台减持新规,冠汇世纪认为其目的主要是为了让A股市场更好地服务于实体经济。从行业看,新规落地以及创投基金的认定可以倒逼PE投资机构真正回归到“投资要判断企业的成长性和发展”这一本源。

冠汇世纪自成立以来,就始终坚守价值投资的理念。我们认为,优秀的私募股权基金管理人不应该把时间花在“精准减持”或短期套利之上。超额回报来源于持久、真实的价值创造。

多年的实践经验表明,私募股权基金的运营模式,决定了这是一个跨周期的行业,只有剔除了各种短期因素的影响力,理解被投企业的高成长性才是私募股权投资回报的核心来源,而非二级市场的流动性溢价,才能在这个行业长期取胜。

事实上,除冠汇世纪之外,国内外还有不少知名优秀私募股权投资者或机构,他们最后成功的原因,无非是不断趋同于价值投资,寻找可能变得伟大的企业,并长期跟随发展。从这个角度来看,减持新规对于真正的着眼于价值投资的机构,可能更多是正面的影响,有利于投资机构核心价值观的回归。

作为专业的投资机构,未来冠汇世纪将继续着眼投资于推动社会变迁的“大机会”、投资于推动社会进步的“先进技术”,做价值投资的坚守者。